成长作伴:长高高大挑战

游戏缘起:

“我比你高!”“不对,我才是最高的!” 晨间活动时,活动室里传来孩子们的争论声。只见九九和乐乐背靠背站在墙边,九九用手指比量着乐乐的头顶,小眼睛里满是认真:“你看,我比你高出小半根手指呢!” 其他小朋友见状,也纷纷凑过来,踮着脚、挺直背,互相比较着身高。

这一幕让我意识到,孩子们对“长高”有着强烈的好奇心。《3-6 岁儿童学习与发展指南》中指出,健康是幼儿成长的基础,而测量身高正是幼儿了解自身成长的重要方式。于是,以孩子们的兴趣为切入点,在科学区投放长颈鹿身高尺、记录单、积木、绳子等材料,开启一场关于“测量身高”的探索之旅。

游戏一:用身边的物品量身高

活动时间(3 月 1 日 —3 月 5日)

区域活动时间,小宇和朵朵来到科学区。朵朵盯着地上的盒子,眼睛一亮:“不用尺子,我们用盒子比身高吧!”

小宇好奇地凑过来:“怎么比呀?”

朵朵小宇走到边上站好:“把盒子摞起来,看看到我头顶需要几个!”

搬来相同的盒子,从地面开始往上叠:“1、2、3……4 个盒子!朵朵,你有 4 个盒子高!”

小宇想了想,转身走到两个合起来的桌子旁躺下:“试试用桌子量!我躺在桌上,看看从桌头到桌尾够不够长!” 他伸直身体,发现双脚悬在桌外,朵朵趴在桌边比画:“正好呢!”

一旁的阳阳抱着一盆积木跑过来:“用盆子试试!把盆子倒扣在地上,看能摞几个!” 三人合力将塑料盆倒扣着叠起来,小宇站在旁边比对:“1 个盆、2 个盆…… 到胸口了,不够高呀!”

阳阳又抓起一支笔:“用笔量肯定也可以!” 他让小宇躺在桌上,将笔从头顶开始首尾相接摆到脚尖:“1 支笔、2 支笔……7 支笔!小宇有 7 支笔长!”

可四人发现,盒子、桌子、盆子和笔量出的结果都不一样,纷纷皱着眉围在一起。“为什么有的量出来长,有的量出来短?” 朵朵捏着笔杆嘟囔。

大家开始争论了起来:到底谁高,4个纸箱高还是10个积高……

结论:选用的对比材料不一样,这是没有标准的。

我指着桌上的绘本问:“如果用一样的东西量,结果会怎样呢?”

阳阳立刻抽出几本绘本:“用绘本!”阳阳将绘本平放在桌上,让小宇躺在上面,朵朵从脚开始一本本往头顶摆:“1 本、2 本……4 本!刚好到头顶!””

我指着整齐的绘本堆问:“为什么这次结果一样了?”

小宇摸摸脑袋说:“因为绘本都是一样的!”

我点点头:“对呀!用相同的工具测量,才能比出准确的高低呢!”

游戏二:用积木尺精准测量

活动时间(3 月8日 —3 月15 日)

在“用身边物品量身高”游戏后,孩子们发现这样测量容易出错。天天看着科学区的积木,突然说:“用积木量说不定更准!”

糖糖点点头:“这些积木都是一样的,应该能行。”

天天将一块长方形积木放在地上:“这块积木是5厘米,看看能摆几块。”

糖糖站到墙边,天天小心翼翼地将积木一块一块往上叠,每摆一块都仔细对齐:“1、2、3……!糖糖,你有120厘米高!”

这时,阳阳拿着三角形积木走过来:“用这个试试,三角形的积木说不定更快!”他刚摆到第3块,积木就倒塌了。

糖糖摇摇头:“三角形积木站不稳,还是用长方体积木吧。”

三人重新挑选了几块相同的长方形积木,紧密排列后再次测量,结果依然是120厘米。

我拿出软尺,笑着说:“我们用软尺来验证一下吧。”

天天和糖糖合作将软尺从地面拉到糖糖头顶:“1、2……122厘米!”

阳阳盯着积木和软尺,突然说:“积木之间有缝隙,所以量得矮了2厘米!”

我点点头:“你们发现了关键问题,测量时紧密排列工具才能更准确哦!”

游戏三:长高计划与身高记录

活动时间(3月25日 —4月6日)

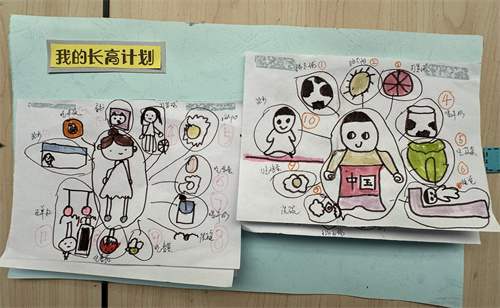

活动室里,孩子们围坐在大白纸旁,我举起记录笔:“怎样才能让下次测量时长得更高呢?”

轩轩的手立刻举得老高:“多吃蔬菜和水果,这样就能补充维生素!”他的话音刚落,郎朗就接上:“还要多运动,跳绳、跑步都可以!”小姑娘边说边在纸上画了个跳绳的小人,马尾辫在画纸上翘得高高的。

丁丁咬着彩笔帽,盯着自己的身高线发呆。纸上的身高线比去年长高了5厘米,可他还想长得更高。“我知道了!” 他突然动笔,先画了一杯牛奶,又画了一张小床:“我每天都要喝牛奶,还要早睡,这样就能长高啦!”

轩轩则抱着一盒积木走到身高线前,他选出一块积木摆在地上:“这块积木是10厘米,我想长高5厘米,就是半块积木那么多!”

轩轩的计划表最特别,他用尺子在纸上画了七个格子,每个格子里都有不同的图案:星期一的格子里是跑步的小人,星期二是鸡蛋和牛奶,星期三是跳绳……“这样每天按照计划做,就能长得高高的!” 他指着星期五的格子,那里画着一个正在测量身高的小人,头顶上方有个大大的笑脸。

分享环节,大帅自信地举起计划表:“我每天要吃牛肉和菠菜,睡10小时,还要跳绳100下!”

我故意歪着头问:“你怎么知道要睡 10 小时呢?”

大帅转身指向墙上的时钟,时针和分针分别指向8和6:“妈妈说时针从8走到 6 就是 10 个小时,我试过了,睡醒后特别精神!”

“太棒了!” 我竖起大拇指,“你能把时间测量和长高计划结合起来,真是个小科学家!”

老师的话:

从“身体尺子比身高”到“长高计划与身高记录”,孩子们在一系列游戏中逐步掌握了测量身高的方法,从最初的自然测量(用手、脚、绳子)到使用标准化工具(积木、软尺),再到将测量结果应用于长高计划的制定,每一次尝试都是一次成长。

在这个过程中,孩子们不仅学会了用不同的工具进行测量,更重要的是培养了观察、思考和解决问题的能力。当他们发现不同测量工具导致结果差异时,能主动寻求统一标准;当积木尺测量出现误差时,能通过观察分析原因;当制定长高计划时,能将测量数据与生活习惯相结合。这些都体现了孩子们思维的发展和对科学方法的初步掌握。

作为教师,我始终以观察者和引导者的身份参与其中。通过投放多样化的材料、提出启发性的问题,鼓励孩子们自主探索。当他们遇到困难时,不直接给出答案,而是引导他们通过讨论和实践寻找解决办法。例如,在孩子们为测量结果不同而困惑时,我提出“如何让结果一样”的问题,激发他们思考测量单位的重要性。

总的来说,这场关于“测量身高”的游戏之旅,不仅让孩子们掌握了测量技能,更让他们在探索中体验到了成长的乐趣和科学的魅力。正如孩子们在分享时所说:“测量就像魔法一样,能让我们知道自己有没有长高,还能帮助我们制定长高计划!”看着他们眼中闪烁的好奇与自信,我知道,这颗关于“科学测量”的种子已经在他们心中悄悄发芽,未来必将绽放出更多精彩。

苏公网安备 32021302001940号

苏公网安备 32021302001940号